Montréal bouillonne avec Nuits d’Afrique, 39 années de sono-mondiale en fusion !

On pourrait croire que les festivals finissent par se ressembler : mêmes têtes d’affiche, mêmes illusions de « monde », mêmes logiques de comm’. Sauf que chaque édition de Nuits d’Afrique ramène une leçon plus prosaïque et plus puissante : les musiques se vivent, se transmettent et se transforment dans la métropole québécoise — littéralement. Du 8 au 20 juillet, la 39ᵉ édition a volé ce décor d’approximation pour installer une vérité beaucoup plus simple et plus belle : quand les corps sont là, tout devient possible. Montréal n’a pas seulement accueilli des concerts ; la ville a été traversée par des lignées sonores, des filiations, des luttes, et surtout par une carte sensible où artistes africains, afro-caribéens et afro-latins ont fait rayonner les différentes scènes d’un festival incontournable depuis bientôt quarante ans.

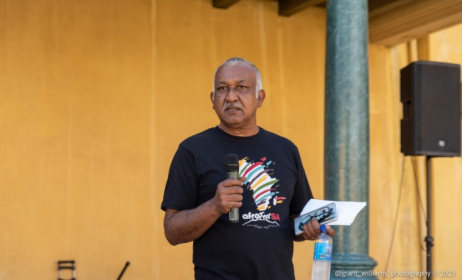

Femi Kuti sur la scène TD - © M. Belmellat

Femi Kuti sur la scène TD - © M. Belmellat

Quand on arrive au festival, on ressent cette moiteur d’été qui colle aux pavés et des effluves d’épices qui montent des stands du Marché Tombouctou. On n’arrive pas « au » festival Nuits d’Afrique : on plonge dedans. La musique déborde des scènes et des salles, s’enroule dans les rues, se faufile jusque dans les conversations. Elle ne décrit pas un monde, elle l’incarne. Ce festival-phare des musiques africaines et afro-diasporiques transforme Montréal en ville-archipel : chaque lieu, chaque scène, chaque ruelle devient un îlot de rythmes relié aux autres par des passerelles invisibles.

Le Balattou, racine d’un continent sonore

Impossible de parler de Nuits d’Afrique sans commencer par Lamine Touré. Quand ce Guinéen arrive à Montréal au début des années 1970, la ville n’a encore jamais connu de véritable scène africaine. Il fonde alors Le Balattou, sur le boulevard Saint-Laurent. Premier club afro de Montréal. Un lieu mythique. Une matrice. Ce n’est pas seulement une salle, mais une source : le cœur battant d’où a jailli le festival. C’est là qu’ont joué les premières légendes du continent africain, que des artistes sont devenus des passeurs, que des publics se sont rencontrés. Balattou — contraction de bal à tous — reste encore aujourd’hui ce laboratoire où s’inventent des fusions, où l’on vient transpirer, boire, danser et écouter des musiques qui ne craignent pas la nuit. Nuits d’Afrique n’est pas né dans un bureau, mais dans cette salle (enfumée, à l’époque), au son de guitares soukous bricolées et de voix traversées par l’histoire.

Un archipel de lieux, une circulation vivante

Nous voici prêts pour quinze jours de festivités. Ce qui distingue profondément Nuits d’Afrique, c’est la circulation organique entre ses lieux. Le Parterre TD du Quartier des spectacles et la scène Loto-Québec restent les grandes places communes — des agoras à ciel ouvert où la foule devient chorale. Autour gravitent des salles qui imposent chacune leur signature sonore : l’Olympia, écrin des grandes ouvertures ; la SAT, dôme futuriste où les projections épousent les rythmes ; le Gesù, sanctuaire acoustique des traditions mandingues ; le Théâtre Fairmount et le Ministère ; et, bien sûr, le Balattou, pilier incandescent. La ville elle-même devient scène : entre deux concerts, on croise des danseurs de sabar dans une ruelle, des vendeurs de jus de bissap et des familles venues passer la soirée au Marché Tombouctou, cœur vivant du Village.

Une ouverture incandescente

La 39ᵉ s’ouvre dans l’écrin rouge de l’Olympia avec Flavia Coelho. Solaire et incandescente, elle traverse la scène comme une tornade lumineuse, glissant du bossamuffin à un konpa réinventé. En quelques minutes, la salle se mue en bal populaire : des bras se lèvent, des voix répondent aux siennes. L’embrasement est annoncé pour toute la durée de Nuits d’Afrique.

Sur le Parterre TD, les soirs s’enchaînent comme des vagues. Blaiz Fayah ouvre les hostilités avec un shatta moite et dense : foule compacte, ambiance électrique. Puis un autre soir, arrive Femi Kuti avec The Positive Force — et ramène l’esprit du Shrine au Québec. L’afrobeat, ici, n’est pas un folklore : c’est un manifeste. Femi, fils aîné du Black President, danse en transe en chantant d’une voix puissante. Les cuivres s’élèvent, les percussions suivent, et tout le Positive Force envoûte le public.

La dernière nuit, Meiway, légende ivoirienne, retourne littéralement la place avec son Zoblazo. Zougoulou, ziglibity, ndombolo, zouk — tout se mêle dans un tourbillon dansant.

À ce moment-là, on danse tout en se remémorant ces deux semaines, Montréal n’est plus une ville d’Amérique du Nord. C’est Abidjan, Lagos, Port-au-Prince, Conakry. Un carrefour vivant.

La force de Nuits d’Afrique, c’est aussi la proximité physique entre les deux grandes scènes extérieures, TD et Loto-Québec, qui sont gratuites ! À quelques mètres l’une de l’autre, elles créent une circulation vivante, un va-et-vient permanent, comme une marée musicale. On passe de l’une à l’autre sans rupture : une même foule, fluide, cosmopolite, à l’image de Nuits d’Afrique et de Montréal.

Les femmes, moteur d’une sono mondiale

Cette 39ᵉ a été celle des femmes, en puissance. Sur la scène Loto-Québec, Naxx Bitota délivre un univers afro-pop qui puise dans les héritages de la rumba congolaise et du soukous, on comprend dès lors que Montréal regorge de voix d’exceptions.

Mo’ Kalamity insuffle un reggae spirituelle qui combine l’atmosphère aérienne roots des artistes des îles Vierges, avec la scène reggae française et agrémenté d’influences cap-verdienne dont elle tire ses origines. Le lendemain, Les Mamans du Congo & Rrobin électrisent le public avec leurs berceuses métamorphosées en pulsations électroniques. Porté par la voix et le flow de leur leadeuse charismatique Gladys Samba, le groupe célèbre et transmet le matrimoine culturel congolais, héritage vivant du Royaume Kongo.

Sans oublier, des chanteuses telles que Melodji (Tchad), Lydol (Cameroun) ou Tyrane Mondeny (Côte d’Ivoire) qui représentent dignement leur pays en imbriquant dans leurs chansons des orchestrations hybrides de traditions et des sonorités afro-descendantes. Manamba Kanté — fille de l’icône Mory Kanté — chavire le public avec sa voix puissante et son afro-pop sensible. Au beau milieu du concert, elle invite son époux, la star guinéenne Soul Bang’s, à la rejoindre : la scène s’enflamme. Les deux artistes, complices et rayonnants, font vibrer Montréal comme un soir de Conakry.

La veille, Soul Bang’s avait littéralement enfiévré le Balattou : le lieu mythique s’était changé en maquis guinéen, moiteur comprise, comme si les murs du boulevard Saint-Laurent avaient traversé l’Atlantique. Ce double moment — Balattou intimiste et scène en plein air — résume l’esprit du festival : des circulations constantes entre espaces, formats et intensités.

Les femmes brillent aussi sur la scène TD, le combo féministe Def Mama Def rappent dans wolof incisif, sur des beats électroniques fusionnés de sabar et de mbalax.

Et Bab L’Bluz — Yousra Mansour au chant et guembri — brise les frontières de la musique gnawa pour en révéler une puissance féminine inédite. Dans un tout autre registre, au Ministère, Sarāb a enveloppé le public d’un jazz oriental onirique, porté par la voix envoûtante de la chanteuse syrienne Climène Zarkan. Une transe douce, comme un songe au milieu du tumulte du festival.

À quelques mètres, un autre concert marquant, autant par la qualité des lives des artistes féminines, que par l’esthétique visuelle. La soirée « Dômesicle » à la SAT (Société des arts technologiques de Montréal). Sous ce dôme enveloppant, Maya Kamaty ouvre une brèche dans le temps. Les rythmes ternaires du maloya réunionnais — battements ancestraux des marrons et des luttes — se mêlent à des nappes électroniques aériennes. Sensation de flottement. Ce n’est plus Montréal. Ce n’est plus La Réunion. C’est une île suspendue entre passé et futur, entre racines et ciel. Le public, debout, fixé aux ambiances psychédéliques du Dôme,la voix de Maya traverse l’espace comme une onde. À la sortie, on marche lentement, pour se remettre doucement et agréablement de cette expérience unique.

Ce n’est pas un hasard : les femmes sont au centre de la narration musicale de Nuits d’Afrique.

Haïti, un continent au cœur de Montréal

Cette année, Haïti n’est pas un « focus » : c’est un axe central. Un fil rouge tissé de rara, de konpa, de racines partagées. Le passage de Baz Konpa transforme le Parterre en bal à ciel ouvert. Les danseurs improvisent des rondes serrées ; le créole devient langue commune. Wesli tisse les rythmes haïtiens aux instruments africains, révélant une parenté sonore profonde. Au Théâtre Fairmount, Jean Jean Roosevelt fait chanter toute une salle à l’unisson, pendant que Bic Tizon Dife brûle la scène d’un dancehall enraciné.

Et puis il y a l’instant personnel. Entre deux concerts, au Village, je m’arrête devant un stand de riz djondjon. Plat haïtien noir, parfumé aux champignons — une mémoire en bouche. Je le déguste lentement, sur un banc, quand les premières notes de ngoni de Dicko Fils traversent l’air tiède. Musicien peul, ses cordes vibrent comme une mémoire transatlantique. En quelques secondes, odeurs, voix, rythmes se superposent. Voilà l’unique de Nuits d’Afrique : des moments suspendus qui restent gravés.

Les Nuits de la Kora, cœur battant du Gesù

Pendant que la ville vibre, le Gesù accueille une autre intensité : celle des Nuits de la Kora. Deux koras — Zal Sissokho et Toumani Kouyaté — tissent une conversation à travers le temps. Noumoucounda Cissokho, fidèle à sa vision transversale, ouvre la tradition au jazz et à l’afrobeat. Benkadi fait revivre Soundiata Keita avec percussions et danses qui semblent surgir de siècles entiers. On sort du Gesù comme d’un lieu sacré.

Syli d’Or — jeunes pousses, grandes promesses

À quelques rues de là, la scène des Syli d’Or vibre. Ce tremplin, l’un des plus importants du Canada pour les musiques du monde, révèle cette année Marzos & Mateo : salsa brûlante, cuivres en feu, cadence impeccable. Rappel utile : Nuits d’Afrique n’est pas qu’un miroir — c’est une terreau, un lieu de propulsion.

Balattou : là où tout brûle

Au Balattou, les soirées sont moites, serrées, intenses. Fulu Miziki Kolektiv y fait trembler les murs avec un soukous futuriste et des instruments DIY. Stogie T amène la puissance du rap sud-africain dans cette petite salle bouillante. Boubé prolonge la fête mandingue jusque tard dans la nuit. Là, on sent battre le cœur originel du festival.

Afro-latin, électronique et réinventions

Sur la ligne afro-latine, Raíz Viva invoque les mémoires marronnes de San Basilio de Palenque : tambours, gaitas, voix ancestrales. KillaBeatMaker projette ces traditions dans le futur : textures électroniques, percussions andines, appels-réponses de la côte caraïbe. Sarāb, avec Climène Zarkan, livre une performance entre rock psyché et jazz oriental, d’une poésie rare.

Moments uniques

Il y a ces instants hors programme, où le temps se retire pour laisser place à l’écoute. Labess, sur la scène TD, trio algéro-québécois, a tissé sa voix arabo-andalouse dans des cordes venues de plusieurs héritages. Les guitares semblaient respirer. Dans la foule, plus un souffle : le public, figé, hypnotisé. Autour, le silence total. Des centaines de visages immobiles. On aurait pu entendre tomber une pièce. C’était plus qu’un concert. Djely Tapa sur la même scène TD nous a transporté dans l’histoire mandingue d’une manière poignante. Griotte et manifeste vivant, voix de femme et d’histoire. Moments où le temps s’arrête : autre signature du festival.

Cette 39ᵉ édition aura été une déflagration. Le festival a attiré énormément de monde : des foules denses du Parterre TD jusqu’aux nuits pleines du Balattou, Montréal vibrait sans pause. Dans cette chaleur estivale, on dansait encore à minuit, on chantait dans les files, on parlait musique aux stands du Marché Tombouctou. Cette affluence record disait tout : Nuits d’Afrique n’est plus seulement un festival — c’est un phénomène collectif, une pulsation urbaine.

Et déjà, l’horizon s’ouvre. En 2026, le festival fêtera ses 40 ans : un cap symbolique, celui d’une nouvelle décennie à inventer. Entre mémoire et futur, Montréal promet de tenir le pari — continuer à faire dialoguer les continents, faire naître des rencontres, et surtout, garder cette folie douce : celle d’une ville où les musiques d’Afrique, des Caraïbes et des Amériques ne s’écoutent pas seulement, mais se vivent, se dansent, s’habitent.

Comments

Log in or register to post comments